Aktuelles

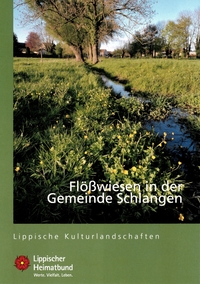

Neue Publikation: Flößwiesen in der Gemeinde Schlangen

Das Heft „Flößwiesen in der Gemeinde Schlangen“ ist bereits die Nr. 59 in der vom Lippischen Heimatbund herausgegebenen Reihe „Lippische Kulturlandschaften“. Ebenfalls von der Schlänger Autorin und Fotodesignerin Annette Fischer verfasst, erschien bereits 2018 als Nr. 39 das Heft „Die Fürstenallee bei Schlangen“. Die vorliegende Publikation wurde vom Heimat- und Verkehrsverein Schlangen initiiert. Inhaltliche Anregungen lieferten unter anderem die dreibändige „Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck“ sowie der zugehörige Ergänzungsband „Flurnamen der Gemeinde Schlangen“, zumal sich die Erarbeitung dieser Werke nicht nur auf Schrift- und Bildquellen gestützt hatte, auch die umgebenden Landschafträume boten zahlreiche Anknüpfungspunkte, um geschichtlichen Spuren nachzugehen. Die Siedlungsbereiche der heutigen Gemeinde Schlangen sind schließlich von eine vielgestaltigen Kulturlandschaft umgeben, deren Strukturen wirtschaftshistorische, aber ebenso rechts- und sozialgeschichtliche Entwicklungen widerspiegeln. Als bemerkenswerte Beispiele können die Wiesen entlang der Strothe und des Schlänger Baches genannt werden, wo Stauwehr-Relikte und gut erhaltene Reste großflächiger Bewässerungssysteme an ein besonderes Verfahren der Grünlandbewirtschaftung erinnern, das dort nachweislich bereits seit dem 17. Jahrhundert praktiziert und erst in den 1960er Jahren endgültig aufgegeben wurde.

Das Flößen diente der Düngung und bewirkte, sofern es im zeitigen Frühjahr stattfand, eine vorzeitige Erwärmung des Bodens, was wiederum das Graswachstum förderte. Mit der zunehmenden Verbreitung mineralischer Dünger verlor das Berieseln bzw. Überstauen jedoch seine Bedeutung. Hinzu kam, dass die für das Flößen angelegten Gräben und Erdrücken den Einsatz moderner Maschinen behinderten. Vielerorts wurden Stauwehre und Gräben beseitigt, die charakteristischen Bodenstrukturen eingeebnet. Entlang der Strothe und im Bereich der Schlänger Pastorenwiese sind noch zahlreiche Relikte der früheren, außerordentlich aufwendigen Bewässerungstechnik erhalten. Die Areale haben daher eine besondere kulturhistorische Bedeutung, die neben technik- und umweltgeschichtlich relevanten Aspekten der Wassernutzung ein Stück Agrarhistorie und damit örtlicher Wirtschaftsgeschichte repräsentieren. Nicht minder bedeutsam ist die rechts- und sozialgeschichtliche Dimension, schließlich waren differenzierte Regelungen notwendig, um das komplexe Bewässerungssystem effektiv nutzen zu können. In den Schlänger Gogerichtsakten sind etliche Streitigkeiten um Flößrechte und deren Missachtung dokumentiert. Die Konflikte liefern wiederum ein facettenreiches Bild des bäuerlichen Arbeitsalltags, nachbarschaftlicher Beziehungen, dörflicher Hierarchien und vieles mehr.

Aus heutiger Sicht kommen naturschutzfachliche Gesichtspunkte hinzu. Die durch die einstige Grünlandbewirtschaftung geschaffenen Strukturen haben eine Reihe von Lebensräumen hervorgebracht, in der sich diversifizierte Tier- und Pflanzengesellschaften entwickelt haben. Zu erwähnen sind beispielsweise die – sofern jegliche Düngung unterbleibt – blütenreichen Wiesenflächen, aber auch die Gräben sowie die vernässten, zwischen den Erdrücken vorhandenen Mulden mit ihrer speziellen Flora und Fauna. Im Hinblick etwa auf die Pastorenwiese sind außerdem die Kopfweiden und stattlichen Trauerweiden hervorzuheben, die bestimmten Vogelarten Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten bieten. Selbst ein Steinkauzvorkommen konnte hier nachgewiesen werden. Mit ihren Kopfbäumen und angrenzenden Streuobstbeständen sowie der kleinparzelligen Weidewirtschaft verfügt das Gebiet über die von der gefährdeten Eulenart bevorzugten Habitatstrukturen. Daneben wurden etliche botanische und aus insektenkundlicher Sicht interessante Besonderheiten festgestellt. Gleiches gilt für die ehemaligen Flößwiesen an der Strothe. Sowohl die ökologischen als auch die historischen Aspekte stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Annette Fischer, die dafür Archivmaterial ausgewertet und umfangreiche Literaturstudien betrieben und nicht zuletzt zahlreiche, von ihr erstellte Fotografien beigesteuert hat. In übergeordnete Zusammenhänge eingebettet, ermöglichen die gewonnenen Erkenntnisse ein besseres Verständnis der Vergangenheit, zugleich sensibilisieren sie für einen angemessenen Umgang etwa im Zusammenhang mit künftigen Nutzungs- und oder Gestaltungsfragen.